イベント

これまでのイベント

-

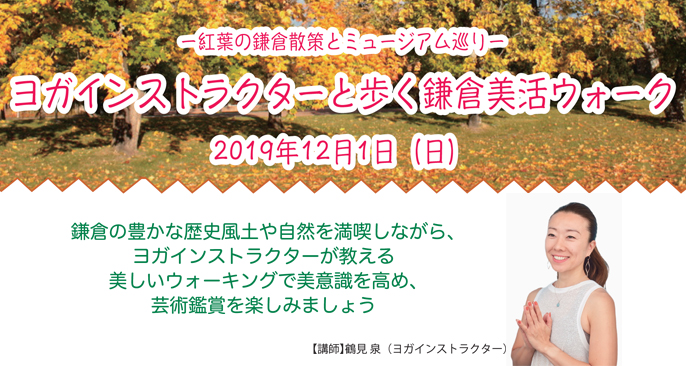

ヨガインストラクターと歩く鎌倉美活ウォーク

鎌倉の豊かな歴史風土や自然を満喫しながら、ヨガインストラクターが教える美しいウォーキングで美意識を高め、芸術鑑賞を楽しみましょう。

鎌倉の豊かな歴史風土や自然を満喫しながら、ヨガインストラクターが教える美しいウォーキングで美意識を高め、芸術鑑賞を楽しみましょう。- 日 時

- 令和元年12月1日(日)13:00~16:00 定員20名(雨天中止)

- 講 師

- 鶴見 泉 氏(ヨガインストラクター)

【プロフィール】憧れのファッション業界で世界を舞台に仕事に励むもより自分らしい生き方を模索し、10代の頃に出逢った坐禅を再びはじめ、呼吸や瞑想が心身に大きな影響を与えることを学ぶ。

さらに追求するためヨガをはじめ、ヨガ講師へ転身。鎌倉へ移住。

自身の経験や知識を生かし、湘南エリアを中心にヨガの普及に努め、シンギングボウルヒーラーとしても活動している。

- 内 容

- 【コース】13:00 鏑木清方記念美術館(集合)⇒鎌倉市川喜多映画記念館(旧和辻邸にて、ヨガレッスン)⇒亀ヶ谷坂切通し(途中、ウォーキングアドバイス)⇒北鎌倉葉祥明美術館(16:00解散予定)

当日は歩きやすい格好でお越しください。飲み物も各自でご用意ください。

- 参加費

- 1,800円

- 申込み

- 11月1日 11:00よりお電話にてお申込み受付けます。

北鎌倉葉祥明美術館 ℡0467-24-4860

- 集合場所

- 鎌倉市鏑木清方記念美術館

- 詳 細

- 以下のチラシ(PDF)をダウンロードしてご利用ください。チラシ「ヨガインストラクターと歩く鎌倉美活ウォーク」

「109シネマズ湘南」「有隣堂 テラスモール湘南店」とタイアップ

今年は泉鏡花没後80年にあたり、様々な催しが各地でおこなわれています。当館でも秋に特別展「泉鏡花没後80年 清方と鏡花 ~ふたりで紡ぐ物語の世界~」(会期:10月26日~12月1日)を開催!その前に、映画や本で鏡花の世界を楽しんでみませんか?

-

1.「109シネマズ湘南」(テラスモール湘南)では、シネマ歌舞伎「天守物語」(7月5日(金)~11日(木))とグランドシネマ「日本橋」(8月23日(金)~29日(木))を上演。この上演チケットの半券を当館の窓口でご提示いただくと、入館料を50円割引にさせていただきます!(12月1日(日)まで)

映画を見終わった後は、ぜひ当館にお出かけください。- 期 間

- 2019年7月5日(金)~12月1日(日)

- 詳 細

-

「109シネマズ湘南」での「天守物語」「日本橋」観覧チケット半券を当館の窓口に上記期間中にご提示いただくと、期間中の下記の展覧会の観覧料が50円割引となります。

企画展「清方、若き日の歩み ~明治・大正の画業を中心に~」

会期:7月6日(土)~8月25日(日)

企画展「清方と弟子たち ~受け継がれる美~」

会期:8月31日(土)~10月22日(火・祝)

特別展「泉鏡花没後80年 清方と鏡花 ~ふたりで紡ぐ物語の世界~」

会期:10月26日(土)~12月1日(日)

-

2・「有隣堂テラスモール湘南店」で、泉鏡花フェアを開催!

本キャンペーン中、下記の泉鏡花関連書籍をご購入のお客様には、レジカウンターにて当館のミュージアムグッズ「深沙大王」の絵ハガキを1枚プレゼント!- 期 間

- 6月28日(金)~7月11日(木)

8月16日(金)~8月29日(木)

- 場 所

- 有隣堂テラスモール湘南店

〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3−1

- 詳 細

- 上記期間中に有隣堂テラスモール湘南店で下記のキャンペーン対象書籍をご購入の方に当館のミュージアムグッズ「深沙大王」絵ハガキを1枚プレゼントします。※絵ハガキが無くなり次第終了となります。

《対象書籍》

・『天守物語』泉鏡花/宇野亜喜良/山本タカト 河出書房新社

・『草迷宮』泉鏡花/山本タカト 河出書房新社

・『文藝怪談実話』遠藤周作/東雅夫 ちくま文庫

・『鏡花百物語集』泉鏡花/東雅夫 ちくま文庫

・『山海評判記/オシラ神の話』泉鏡花/東雅夫/柳田国男 ちくま文庫

・『河童のお弟子』泉鏡花/柳田国男/芥川龍之介 ちくま文庫

・『文豪妖怪名作選』東雅夫 創元推理文庫

・『ゼロから分かる!図解歌舞伎入門』新居典子 世界文化社

・『やさしい歌舞伎-一生モノの基礎知識』清水まり/千駄キャサリン/白川蟻ん 朝日新聞出版

展示解説

毎月、第2・第4土曜日には、当館学芸員による展示解説を行っています。

鎌倉散策の合間に、美術館でゆったりと日本画鑑賞はいかがでしょうか。

展示解説の時間は20分程度です。どうぞお気軽にご参加ください。- 日 時

- 特別展「泉鏡花没後80年 清方と鏡花~ふたりで紡ぐ物語の世界~」

2019年11月23日(土)13:30~

- 会 場

- 鎌倉市鏑木清方記念美術館

〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-5-25

- 解 説

- 当館学芸員

胡粉を使って、日本画を描いてみよう!

今回は、日本の伝統的な白色の胡粉を使って色紙に絵を描きます。

展示室で清方の筆遣いをじっくり鑑賞した後に、実際に日本画材を使って絵を描いてみませんか?

日本画を描くのは初めてという方もお気軽にご参加ください。当日は、お好みの描きたいものの写真やスケッチなどをご持参ください。また、日本画材はすべて当館でご用意しております。- 日 時

- 2019年11月16日(土)

①13:00~14:30 ②15:00~16:30

- 会 場

- 鎌倉市鏑木清方記念美術館

〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-5-25

- 申し込み

- 2019年10月22日(月・祝)午前9時よりお申込み受付いたします。

各回12名様程度。

お電話または当館窓口にてお申込みください。

Tel 0467-23-6405

- 講 師

- 当美術館学芸員、及び客員研究員、市民サポートスタッフ等。

- 料 金

- お一人様 800円(観覧料別途)

※画材はすべて当館で用意いたします。

- 詳 細

- 以下のチラシ(PDF)をダウンロードしてご利用ください。日本画ワークショップ

美術講演会「幻妖の美を求めて ~鏡花の文学、清方の絵画」

特別展「泉鏡花没後80年 清方と鏡花 ~ふたりで紡ぐ物語の世界~」をよりお楽しみいただくため、鏡花に関する書籍の編纂を多く手がける東 雅夫氏(アンソロジスト/文芸評論家)に鏡花文学と清方の鏡花関連作品の魅力についてご講演いただきます。

- 日 時

- 2019年11月12日(火) 13:30~15:00

※当日は13:00から美術館にご入館いただけます。

※15:00よりご希望の方へ展示解説を行います。

- 会 場

- 鎌倉市鏑木清方記念美術館

〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-5-25

- 講 師

- 東 雅夫 氏(アンソロジスト/文芸評論家)

- 料 金

- お一人様500円(観覧料込)

- 定 員

- 50名程度。

- 参加申込

- 10月1日(火)午前9時より当館窓口または電話・FAXにて受付。先着順。

【定員に達したため、受付を終了しました】

(Tel 0467-23-6405/Fax 0467-23-6407)。

- 詳 細

- 以下のチラシ(PDF)をダウンロードしてご利用ください。美術講演会 チラシ

展示解説

毎月、第2・第4土曜日には、当館学芸員による展示解説を行っています。

鎌倉散策の合間に、美術館でゆったりと日本画鑑賞はいかがでしょうか。

展示解説の時間は20分程度です。どうぞお気軽にご参加ください。- 日 時

- 特別展「泉鏡花没後80年 清方と鏡花~ふたりで紡ぐ物語の世界~」

2019年11月9日(土)13:30~

- 会 場

- 鎌倉市鏑木清方記念美術館

〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-5-25

- 解 説

- 当館学芸員

展示解説

毎月、第2・第4土曜日には、当館学芸員による展示解説を行っています。

毎月、第2・第4土曜日には、当館学芸員による展示解説を行っています。

鎌倉散策の合間に、美術館でゆったりと日本画鑑賞はいかがでしょうか。

展示解説の時間は20分程度です。どうぞお気軽にご参加ください。- 日 時

- 特別展「泉鏡花没後80年 清方と鏡花~ふたりで紡ぐ物語の世界~」

2019年10月26日(土)13:30~

- 会 場

- 鎌倉市鏑木清方記念美術館

〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-5-25

- 解 説

- 当館学芸員

展示解説

毎月、第2・第4土曜日には、当館学芸員による展示解説を行っています。

毎月、第2・第4土曜日には、当館学芸員による展示解説を行っています。

鎌倉散策の合間に、美術館でゆったりと日本画鑑賞はいかがでしょうか。

展示解説の時間は20分程度です。どうぞお気軽にご参加ください。- 日 時

- 企画展「清方と弟子たち~受け継がれる美~」

令和元年10月12日(土)13:30~

- 会 場

- 鎌倉市鏑木清方記念美術館

〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-5-25

- 解 説

- 当館学芸員

日本画材を使って円や扇型の画面に絵を描こう!

今回は、円や扇型の画面に絵を描き、箔(砂子)を用いて画面を装飾します。

展示室で清方の筆遣いをじっくり鑑賞した後に、実際に日本画材を使って絵を描いてみませんか?

日本画を描くのは初めてという方もお気軽にご参加ください。当日は、お好みの描きたいものの写真やスケッチなどをご持参ください。また、日本画材はすべて当館でご用意しております。- 日 時

- 2019年9 月21日(土)

①13:00~14:30 ②15:00~16:30

- 会 場

- 鎌倉市鏑木清方記念美術館

〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-5-25

- 申し込み

- 2019年8月20日(火)午前9時よりお申込み受付いたします。

各回12名様程度。

お電話または当館窓口にてお申込みください。

Tel 0467-23-6405

- 講 師

- 当美術館学芸員、及び客員研究員、市民サポートスタッフ等。

- 料 金

- お一人様 800円(観覧料別途)

※画材はすべて当館で用意いたします。

- 詳 細

- 以下のチラシ(PDF)をダウンロードしてご利用ください。日本画ワークショップ

展示解説

毎月、第2・第4土曜日には、当館学芸員による展示解説を行っています。

鎌倉散策の合間に、美術館でゆったりと日本画鑑賞はいかがでしょうか。

展示解説の時間は20分程度です。どうぞお気軽にご参加ください。- 日 時

- 企画展「清方と弟子たち~受け継がれる美~」

2019年9月28日(土)13:30~

- 会 場

- 鎌倉市鏑木清方記念美術館

〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-5-25

- 解 説

- 当館学芸員