MENUCLOSE

展覧会

令和3年度

-

企画展

春、うらら。~清方の風景とスケッチ~

-

- 会 期

- 2022年3月4日(金)~4月10日(日)

※新型コロナウィルスの感染拡大状況により変更になる可能性があります。

新型コロナウイルス感染拡大防止の為の対策はについてはこちら

- 開館時間

- 午前9時00分~午後5時00分 (最終入館は午後4時30分まで)

換気清掃時間:13:00~13:30(一時閉館するため、ご入館いただけません)

※混雑時は、館内への入場人数の制限(25名まで)をおこないます。団体でのご来館を希望される場合は、事前にご連絡ください。

- 休 館 日

- 毎週月曜日(3月21日[月・祝]は開館)、3月22日(火)

- 観 覧 料

- 一般 200円、小・中学生 100円

梅、沈丁花、菫、桜 ——— 鏑木清方は、人物の足元や背景に、春の訪れを告げ、春の盛りを彩る花々を描きました。

人物を描く時、人の姿形よりも、人物から感じられる季節感を大切にした清方。その繊細で豊かな季節の表現を支えたのは、若い頃から晩年まで、日常的に続けた植物や風景の写生です。

「写生なさい、写生なさい。色も形もそれから得るのです。」(『美人畫講話』)

この日本画を学ぶ者たちに向けたことばには、自然を写生することで、色彩や形の美を感じ取り、学び取ってきた自身の実感がこもっています。

本展覧会では、春の情趣あふれる作品を中心に、鎌倉、箱根、大磯などの風景や草花のスケッチとともにご紹介します。

-

企画展

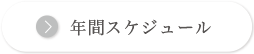

うつくしきひと。~清方のまなざし~

-

- 会 期

- 2022年1月14日(金)~2月27日(日)

※新型コロナウィルスの感染拡大状況により変更になる可能性があります。

新型コロナウイルス感染拡大防止の為の対策はについてはこちら

- 開館時間

- 午前9時00分~午後5時00分 (最終入館は午後4時30分まで)

換気清掃時間:13:00~13:30(一時閉館するため、ご入館いただけません)

※混雑時は、館内への入場人数の制限(25名まで)をおこないます。団体でのご来館を希望される場合は、事前にご連絡ください。

- 休 館 日

- 毎週月曜日

- 観 覧 料

- 一般 200円、小・中学生 100円

鏑木清方は、明治、大正、昭和と、生涯をとおし女性の美を描きました。街で見かけた婦人、芝居の観客、歌舞伎の女形、ともに暮す妻や娘たち——清方のまなざしがとらえた姿は、写生帖や記憶に残され、制作の礎となりました。さらに、同時代の女性のみならず、江戸時代の女性や物語の登場人物など多様な女性像を描きました。そして、時代とともに変わりゆく風俗や流行を敏感に感じ取りながら、姿形の奥にある、自らが理想とする女性の美を追い求めました。

本展覧会では、様々な視点から描かれた清方の美人画を中心に、モデルを務めるだけでなく自身も筆をとった照夫人の作品や師の系譜を継ぎながら異なる魅力の女性を描いた弟子たちによる作品もご紹介します。

-

企画展

華やぐ舞台と女性~新春 押絵羽子板とともに~

-

- 会 期

- 〈前期〉2021年12月2日(木)~12月19日(日)

〈後期〉2021年12月22日(土)~2022年1月10日(月・祝)

※新型コロナウィルスの感染拡大状況により変更になる可能性があります。

新型コロナウイルス感染拡大防止の為の対策はについてはこちら

- 開館時間

- 午前9時00分~午後5時00分 (最終入館は午後4時30分まで)

換気清掃時間:13:00~13:30(一時閉館するため、ご入館いただけません)

※団体でのご来館を希望される場合は、事前にご連絡ください。

- 休 館 日

- 毎週月曜日≪1月10日(月・祝)は開館≫、12月21日(火)、12月29日(水)~1月3日(月)

- 観 覧 料

- 一般 200円、小・中学生 100円

- 関連事業

-

◆新春おとし玉プレゼント

ご来館者の方を対象に、ミュージアムグッズをプレゼントします。

期間:2022年1月4日(火)~1月10日(月・祝)

◆鎌倉 葉山 近代日本画の巨匠の旧居跡めぐり 鏑木清方記念美術館×山口蓬春記念館

日本画家同士、親交があった鏑木清方と山口蓬春。鎌倉と葉山にある記念美術館がお得に楽しめる企画を連携開催します。

江戸っ子の芝居好きはよく知られていますが、時代が明治に移り変わっても、東京の市井の人々の間では、芝居が娯楽として変わりなく親しまれました。明治初期に東京の下町に生れ育った清方は、両親から影響を受けて芝居を愛好し、若き日は役者になることを夢見たこともありました。

やがて挿絵画家として歩み始め、演劇雑誌に劇評や舞台上を写したスケッチ、そして登場人物の麗しい姿を口絵に描き、その細やかな観察眼と表現力が高く評価されました。また、日本画作品においても、好んで舞台の美に取材しました。中でも京鹿子娘道成寺の花子や本朝廿四孝の濡衣に関心を寄せて描いたといいます。

さらに明治時代の劇場空間や観劇に訪れた人々にも画趣を感じ、幕間の様子や、升席で楽しむ女性たちなど、今では文化史的にも貴重な往代の風俗を作品に残しています。

本企画展では清方の芝居絵と共に、押絵羽子板≪明治風俗十二ヵ月≫など新春の風情豊かな作品も併せて紹介いたします。

-

特別展

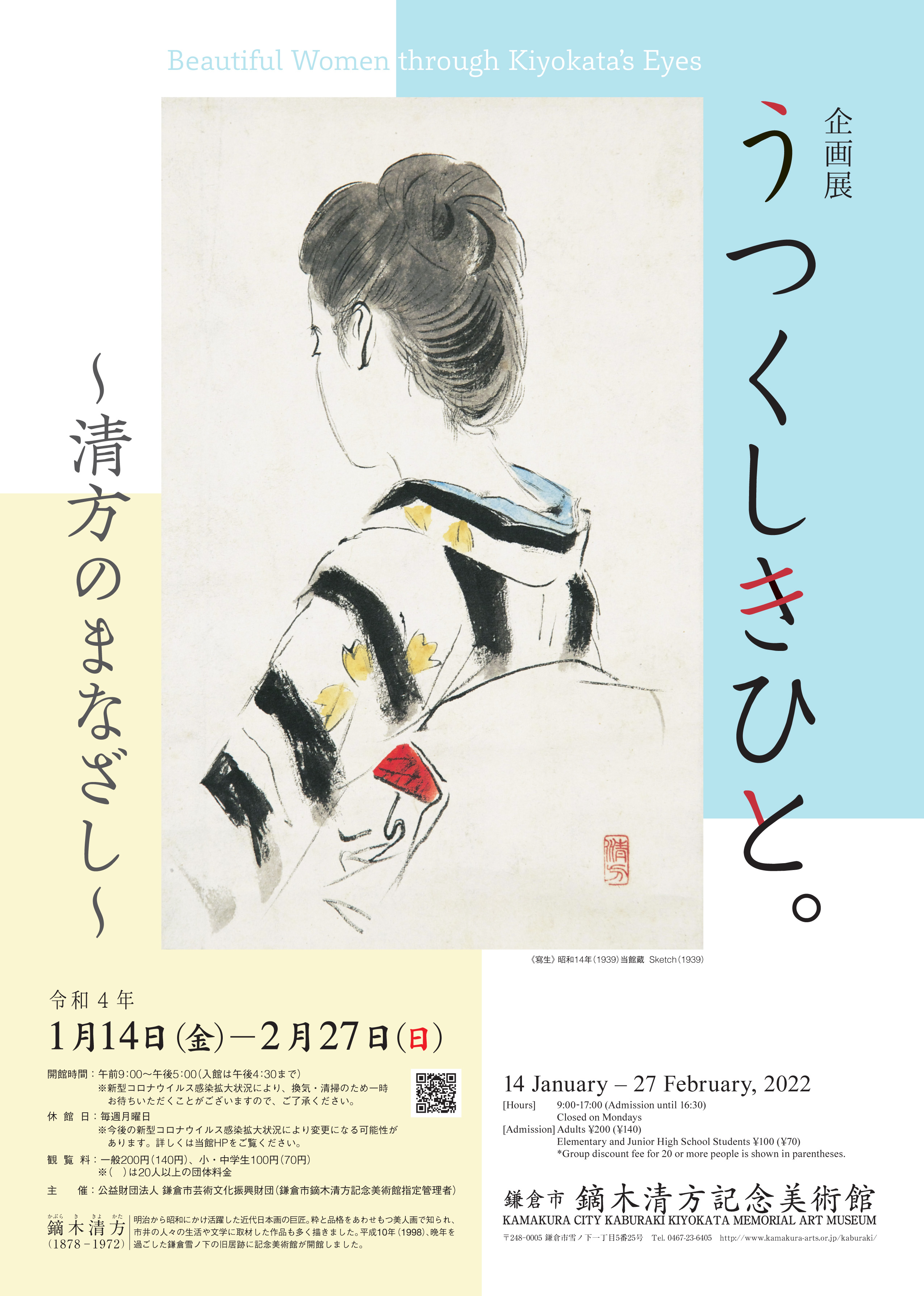

秋冬の情趣、清方のことば

-

- 会 期

- 2021年10月23日(土)~11月28日(日)

※新型コロナウィルスの感染拡大状況により変更になる可能性があります。

新型コロナウイルス感染拡大防止の為の対策はについてはこちら

- 開館時間

- 午前9時00分~午後5時00分 (最終入館は午後4時30分まで)

換気清掃時間:13:00~13:30(一時閉館するため、ご入館いただけません)

※団体でのご来館を希望される場合は、事前にご連絡ください。

- 休 館 日

- 毎週月曜日、11月9日(火)

- 観 覧 料

- 一般 300円、小・中学生 150円

- 関連事業

-

◆美術講演会(要ご予約)

特別展「秋冬の情趣、清方のことば」をよりお楽しみにいただくため、美術講演会を開催します。

日時:11月9日(火)13:30~15:00

「鏑木清方《築地明石町》をめぐるあれこれ」

講師:鶴見香織氏(東京国立近代美術館 主任研究員)

古くから「もののあはれ」の美意識に代表されるように、自然に触れることでしみじみとわき起こる繊細な感性が日本の芸術を育んできました。美術においては季節への細やかな感覚が、様々な絵画や工芸品に表現されてきました。

鏑木清方もまた、季節が織りなす自然の美に感興をそそられ、それを創作の原動力としました。そして秋から冬へと移りゆく風情を好んで作品に表したほか、虫の音や雪景色など、その季節特有の美を随筆や詩句でも讃えています。

本特別展では《明治は遠し 巷の吹雪》や《草秋帖》など、秋冬の情趣に対する清方の細やかな感性が感じられる作品を中心に、清方が紡いだ詩句も初公開資料を交えて紹介します。

-

企画展

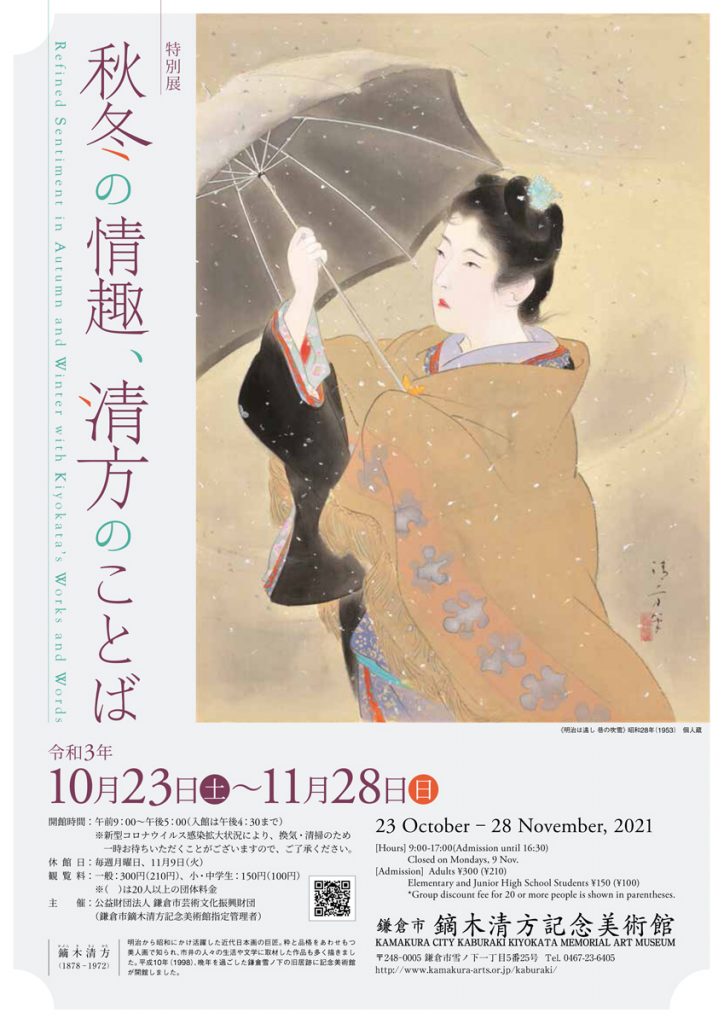

幽玄の美に誘われて~泉鏡花と清方の出会い~

-

- 会 期

- 2021年8月28日(土)~10月19日(火)

※新型コロナウィルスの感染拡大状況により変更になる可能性があります。

新型コロナウイルス感染拡大防止の為の対策はについてはこちら

- 開館時間

- 午前9時00分~午後5時00分 (最終入館は午後4時30分まで)

換気清掃時間:13:00~13:30(一時閉館するため、ご入館いただけません)

※混雑時は、館内への入場人数の制限(25名まで)をおこないます。団体でのご来館を希望される場合は、事前にご連絡ください。

- 休 館 日

- 毎週月曜日(9月20日(月・祝)は開館)、9月21日(火)

- 観 覧 料

- 一般 200円、小・中学生 100円

- 関連事業

-

◆鏑木清方誕生日記念ウィーク 絵はがきプレゼント

期間中ご来館の方、先着10名様に絵はがき3枚セットをプレゼント!!

期間:8月28日(土)~9月5日(日)

◆日本画ワークショップ(要ご予約)

9月12日(日)

⓵13:00~14:30 ⓶15:00~16:30

清方芸術を特徴付けるひとつに、40年以上にわたり深く親交した泉鏡花からの影響が挙げられます。

若き日の清方は、鏡花の文学作品の熱烈な愛読者で、鏡花の小説に挿絵を描くことを目標に研鑽を重ねていました。やがて新進気鋭の挿絵画家となった清方は、明治34年(1901)の春、その評判を聞いた鏡花から出版社をとおし新刊本『三枚續』の装幀を依頼されます。作画を進めていた同年8月、安田松廼舎(まつのや)を介し、ついに憧れの鏡花と会うことになります。二人は初対面から旧知の仲のように意気投合し、以後、数々の鏡花の文学作品で清方は挿絵や装丁を手がけていきます。そして、日本画壇に活躍の場を移してからも鏡花の文学世界に好んで取材し、卓上芸術の名品と評される《註文帖》等を生み出しました。

本企画展では二人の出会いから120年を迎えることを記念し、鏡花の小説のために描いた挿絵や関連する日本画作品を中心に、清方と鏡花の交流と芸術上の広がりを併せてご紹介します。

-

企画展

夏色美人~清方がみた夏げしき~

-

- 会 期

- 2021年7月2日(金)~8月22日(日)

※新型コロナウィルスの感染拡大状況により変更になる可能性があります。

新型コロナウイルス感染拡大防止の為の対策はについてはこちら

- 開館時間

- 午前9時00分~午後5時00分 (最終入館は午後4時30分まで)

換気清掃時間:13:00~13:30(一時閉館するため、ご入館いただけません)

※混雑時は、館内への入場人数の制限(25名まで)をおこないます。団体でのご来館を希望される場合は、事前にご連絡ください。

- 休 館 日

- 毎週月曜日(8月9日(月・振)は開館)、8月10日(火)

- 観 覧 料

- 一般 200円、小・中学生および同伴者は無料

- 関連事業

-

◆夏休み親子鑑賞

会期中、小・中学生と同伴者は観覧料無料!

◆「親子で美術館に行ってみよう!」)

日時:7月28日(水)9:30~11:30◆夏休み子ども参加プログラム

日時:【日本画】7月29日(木)、30日(金)9:30~11:30【木版画】8月5日(木)、6日(金)9:30~11:30

鏑木清方は美人画家として広く知られていますが、清方自身は絵心が動くのは女性の美よりも季節の感覚や草木の魅力であるといい、中でも初夏から晩夏までの風情を好んで描きました。そして特に印象的なものとして、白地に藍染の浴衣、簾、風鈴、提灯、金魚鉢、朝顔、柴田是真の絵団扇等、江戸の庶民文化が色濃く残る明治の東京でよく見られた夏の風物を挙げました。

明治の平和な市井の生活をこよなく愛した清方にとり、夏の風情は明治への郷愁をつよく誘うものでした。清方芸術の金字塔と評される《築地明石町》もまた、晩夏の風情と明治への追懐を重ね描いた作品です。

本企画展では清方が描いた夏の景色を、《朝涼》《築地明石町》(下絵)をはじめ、《夕立雲》《手賀沼》等の風景画や、清方が意匠を手がけた浴衣資料も交えてご紹介します。

-

特別展

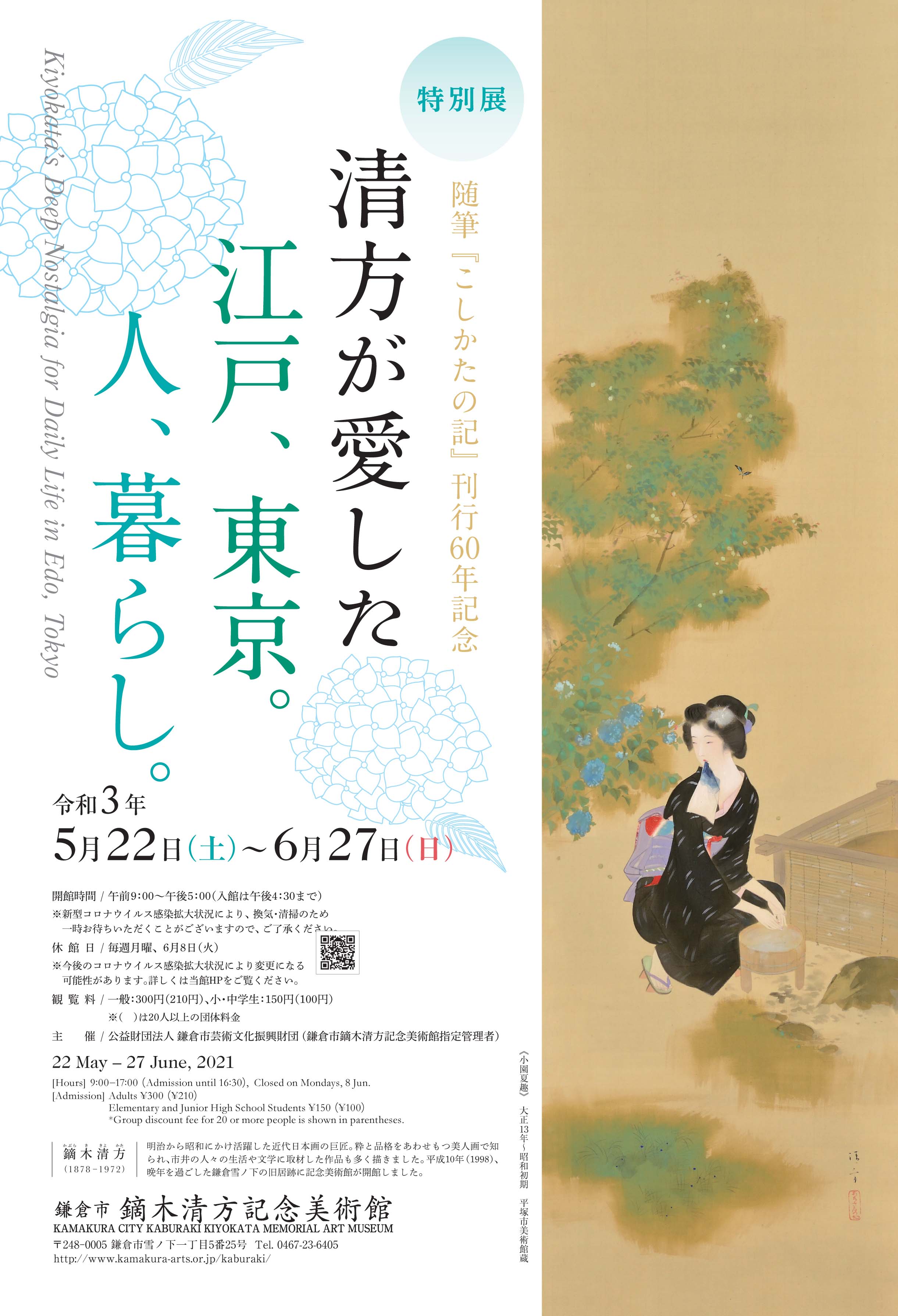

随筆『こしかたの記』刊行60年記念 清方が愛した江戸、東京。人、暮らし。

-

- 会 期

- 2021年5月22日(土)~6月27日(日)

※新型コロナウィルスの感染拡大状況により変更になる可能性があります。

新型コロナウイルス感染拡大防止の為の対策はについてはこちら

- 開館時間

- 午前9時00分~午後5時00分 (最終入館は午後4時30分まで)

換気清掃時間:13:00~13:30(一時閉館するため、ご入館いただけません)

※20名以上の団体でのご来館を希望される場合は、事前にご連絡ください。

- 休 館 日

- 毎週月曜日、6月8日(火)

- 観 覧 料

- 一般 300円、小・中学生 150円

鏑木清方は、近代日本画を代表する画家であり、優れた文筆家でもありました。若い頃から、新聞や雑誌に、劇評、美術評、紀行文などを寄せていた清方は、昭和9年(1934)の『銀砂子』を皮切りに、『築地川』『褪春記』『柳小紋』などの随筆集を世に出しました。

中でも、昭和36年(1961)に刊行した自伝的随筆集『こしかたの記』(中央公論美術出版)は、少年期、青年期を過ごした明治時代を振り返り、失われてしまったかつての東京の街並みと人々の暮らしへの郷愁と哀惜の念を込め、穏やかな筆致でつづった一冊です。目に映し、肌で感じた者ならではの当時の文化や風習、美術界そして出版界の描写は、社会的・文化的資料としても評価されています。清方がつづった「心のふるさと」への強い思いは、明治20年頃の東京下町の人々の暮らしを描いた《朝夕安居》などの作品にも表されていて、清方芸術を語る上で欠かせない柱のひとつです。

本特別展では、『こしかたの記』の刊行60年を記念し、江戸の名残をとどめる明治時代の東京の風景とそこで暮らす人々を描いた作品を、『こしかたの記』の文章とともにご紹介します。

-

特別展

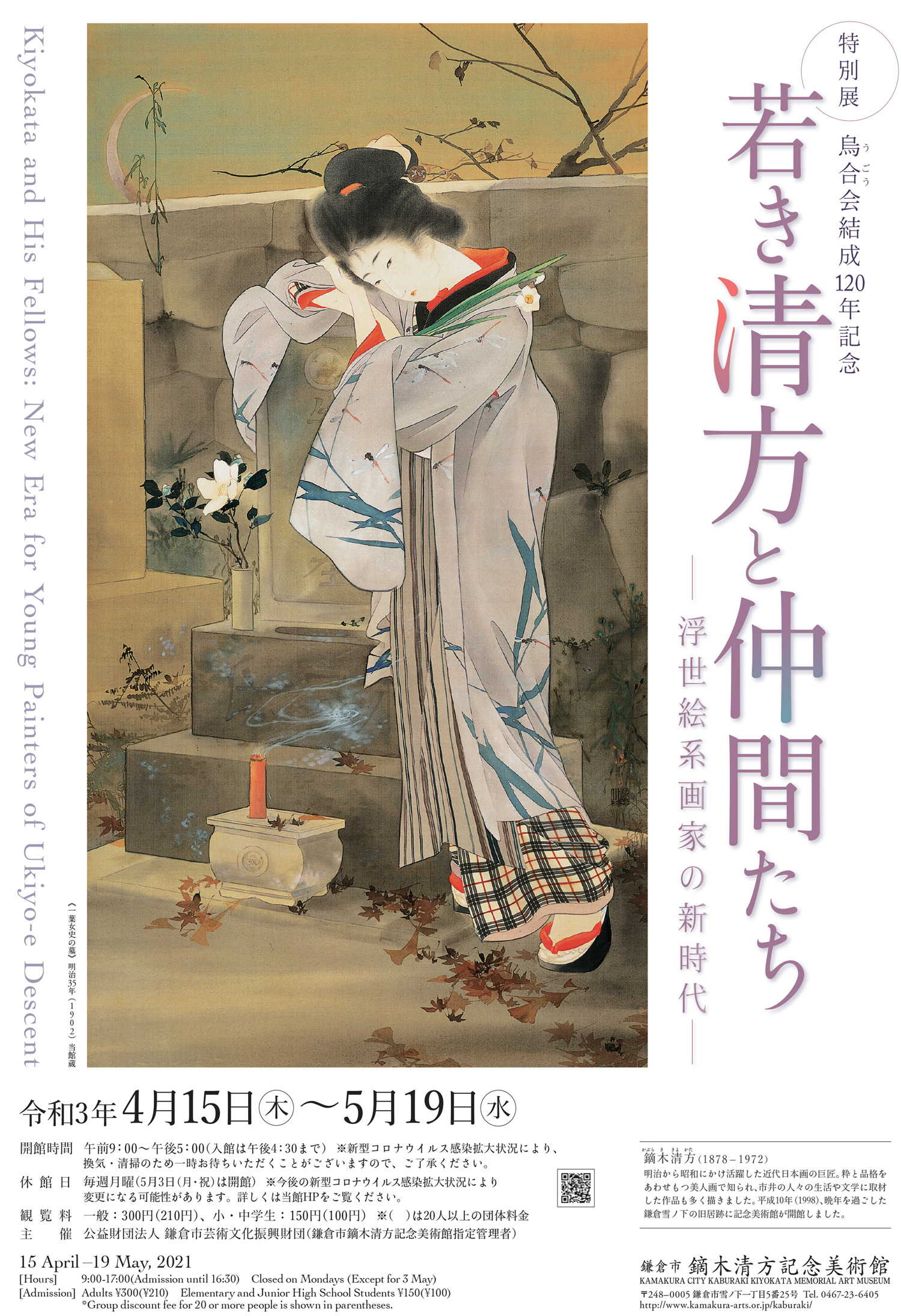

烏合会結成120年記念 若き清方と仲間たち-浮世絵系画家の新時代-

-

- 会 期

- 2021年4月15日(木)~5月19日(水)

※新型コロナウィルスの感染拡大状況により変更になる可能性があります。

新型コロナウイルス感染拡大防止の為の対策はについてはこちら

- 開館時間

- 午前9時00分~午後5時00分 (最終入館は午後4時30分まで)

13:00~13:30は換気・清掃のため一時閉館。

20名以上の団体でご来館される場合は、事前にご連絡ください。

- 休 館 日

- 毎週月曜日(5月3日(月・祝)は開館)

- 観 覧 料

- 一般 300円、小・中学生 150円

今から120年前の明治34年(1901)、23歳の鏑木清方をはじめとする若者たちにより、小さな美術団体「烏合会(うごうかい)」が結成されました。その名のとおり、浮世絵や挿絵の画家たちのほか、大和絵や四条派を学んだ者、趣味として絵画を楽しむ者ら多彩な顔触れが集い、競い合い、磨き合いながら、明治という新しい時代にふさわしい日本画を創り出そうとする会でした。

定期的に開かれる展覧会は、「小説」「怪異」「花」などの課題がだされ、それに応え会員たちが腕をふるいました。当時、挿絵画家として活躍していた清方にとり、烏合会での活動は日本画家へと軸足を移すため研鑽をつむ大切な場所でした。烏合会へ出品した作品には、《一葉女史の墓》など清方芸術の源流ともいうべき作品も含まれています。

本特別展では、烏合会結成120年を記念し、若き日の清方の作品を中心に、会員の鰭崎英朋や池田輝方、池田蕉園らの作品もご紹介し、新たな時代の日本画創出を目指した若者たちの足跡をたどります。